《2022年海洋装备行业研究报告》

青岛市海洋装备产业发展概况

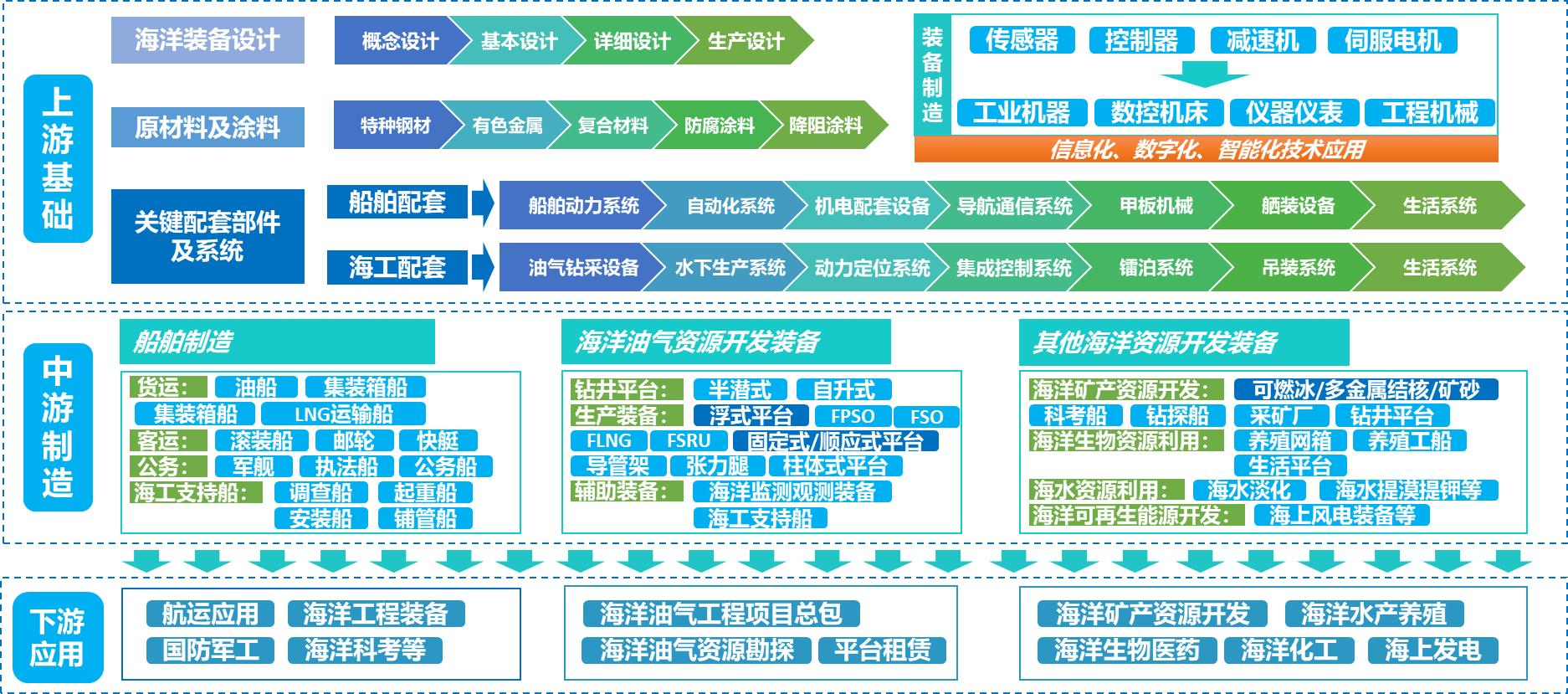

海洋装备制造业体系庞大,主要包括船舶与海洋工程装备制造两大领域,技术及其产业结构复杂,是技术先导性强、产业关联度大的现代综合性产业,是海洋产业的重要基石。

船舶是各种船只的总称,指能够航行或停泊于水域进行运输或作业的交通工具,按不同的使用要求而具有不同的技术性能、装备和结构型式。

海洋工程装备是人类在开发、利用和保护海洋所进行的生产和服务活动中使用的各类装备,核心是海洋资源开发装备,主要指用于海洋资源勘探、开采、加工、储运、管理及后勤服务等方面的大型工程装备、辅助性装备。

一、青岛市依托良好的海洋经济、科研基础和政策支持,在海洋装备产业的部分领域已初步形成产业集聚

资源及经济基础

青岛拥有817公里海岸线,120个海岛,49个海湾,海域面积达12240平方公里;在地理位置上,青岛与日韩隔海相望,拥有条件非常好的天然深水港,与全球177个港口保持通航。同时,青岛拥有现代化的工业基地,海洋产业体系完备,为形成具有国际竞争力的产业集聚中心奠定了基础。

《全国海洋经济发展“十三五”规划》中9个重点海洋产业集群,青岛有7个产业纳入国家布局。

2021年,青岛市完成海洋生产总值4684.84亿元,总量居全国沿海同类城市第一位,同比增长17.1%,占GDP比重达30%以上。重点海洋产业实现较大增长,海洋交通运输业增长26%左右,海洋船舶、海洋工程装备制造业增速超过18%,以海洋设备制造、海洋材料制造等为主的海洋相关产业增速达到23%左右。

政策基础

青岛提出将“打造引领型现代海洋城市”作为“十四五”期间青岛城市发展的阶段性战略目标。

2021年12月《青岛市“十四五”海洋经济发展规划》:做强海工装备产业基地。面向海洋油气、海底矿产和极地资源领域,瞄准大型、高端、深水、智能方向,打造国内一流的海工产业基地。

2022年1月《青岛市支持海洋经济高质量发展15条政策》鼓励引进高端船舶海工设计机构,支持新建深海油气开发装备、高技术船舶项目等扶持政策,推动船舶海工装备产业高端化发展。

2022年3月《山东省船舶与海洋工程装备产业发展“十四五”规划》。

2022年4月《关于加快打造引领型现代海洋城市助力海洋强国建设的意见》及《三年行动计划》

科研基础

青岛市是国家海洋科技创新城市,拥有约占全国五分之一的涉海科研机构、三分之一的部级以上涉海高端研发平台,涉海两院院士占全国28%,有全国唯一的国家海洋科学试点实验室、国家深海科考基地。

青岛市聚集了国家级、省市级创新平台和技术研究院分部等70余个,形成了完善的产业发展研发支撑体系,对船舶海工技术的应用和推广起到积极推动作用。目前拥有青岛海洋科学与技术试点国家实验室、国家海洋水下设备试验与检测技术国家工程实验室等一批20余家国家级创新平台;同时,拥有省、 市认定企业技术中心及工程研究中心40余家;中船重工(青岛)海洋装备研究院、山东科学院海洋仪器仪表研究所等7家船舶技术研究所分部落户青岛市,形成强大的海洋工程领域学研一体化集群。

产业现状

海洋装备产业是青岛市近年来重点打造的工业千亿级产业链。

青岛市共有10万吨级以上船坞8座,其中50万吨船坞1座、30万吨船坞4座、10-15万吨级船坞3座,海洋工程滑道11条,可建造修理50万吨级以下的各类船舶及海洋工程装备等。年造船能力近期450万吨,远期750万载重吨,年海洋工程装备制造能力100万标吨以上。具备船用钢板加工与配送、大型船舶主机曲轴、大型低速船用柴油发动机、船舶电力推进系统、港口及船用机械等产业链、配套能力,形成了互为龙头、互相配套的集群式发展模式。

中船集团在青已布局北船重工、中国船柴、青岛双瑞、中船重工海装院、海西重机17家企业单位。2021年,引进全球领先的海洋工程解决方案提供商新加坡TUFF海工。2022年,引进潍柴(青岛)海洋装备制造中心项目。

★经过多年发展,青岛市初步形成了“一体两翼”的产业分布格局。以海西湾船舶与海洋工程产业基地为中心,即墨蓝色硅谷、古镇口军民融合区特色发展的海洋装备产业集聚区。

其中,海西湾船舶与海洋工程产业是中国船舶集团国内重要的制造基地、中石油系统全国唯一、中海油系统全国最大的海工装备基地。目前,基地内集聚了北海造船、中国船舶重工集团柴油机有限公司、海洋石油工程(青岛)有限公司、青岛海西重机有限责任公司等船舶制造与海洋工程企业以及各类配套企业50余家,形成了以造船为龙头、船舶海工配套和技术研发同步发展的船舶海工产业集群。

二、竞争分析——产业整体竞争力不强,产品附加值低,科技成果转化不足,“高精尖”领域亟需突破。

优势

船舶产业已基本形成产业集聚态势

青岛市船舶产业在西海岸新区海西湾基地已形成总装企业与重点配套企业的依存发展格局。本地企业互通合作机制逐渐畅通。

部分产品已具备较强竞争优势

依托北海造船和海洋石油工程(青岛)公司双龙头,青岛市海洋装备产业在深远海养殖装备、VLOC干散货船、VLCC油船、超大型深水FPSO、LNG双燃料集装箱船等领域已具备国际竞争能力。部分配套产品如船舶压载水管理系统、废气脱硝系统、船用柴油机及发动机曲轴、链传动系统等已具备国内领先水平。

部分新兴海洋装备领域具备较强优势

近年来,青岛市在海洋观测/探测仪器装备、深海仪器装备、海水综合利用装备、海洋新能源装备和海洋新材料装备等领域积极布局,推动新兴海洋装备“政产学研金服用”一体化发展。

劣势

海洋装备产业整体竞争力不强

青岛市海洋装备产业总体居于国内二线梯队,与长三角、珠三角地区对比差距较为明显。海工产业缺乏中游装备制造龙头,尚未形成集聚效应。

产业附加值不高,利润低下

青岛市海洋装备产业链多居于利润曲线底端,低端产能过剩,高端产能不足。高利润率的总装设计、关键设备配套等环节的发展依然薄弱。

本地化配套率低,国产化替代任重道远

据蓝海智库了解,青岛市船舶海工本地配套率约10%,海工平台本地配套约6%。在船用钢材、防腐涂料及诸多关键配套设备方面均存在断点现象。

海洋科技成果转化率低,人才结构不合理

青岛的海洋科研机构多从事基础性研究,且科技成果本地转化率较低,科技成果交易额仅排在全国第五位。

机遇

全球船舶市场持续复苏态势

当前国际船舶市场新一轮周期性复苏持续推进,市场形势长期向好,为青岛市船舶工业实现更高水平的发展带来了新的历史性机遇。

绿色化、智能化发展带来新需求

在全球航运业温室气体减排战略的推动下,新能源动力船舶在新造船订单中的比重将继续攀升,成为船舶市场新周期的主要需求来源。新兴的海上风电、深海养殖、深海采矿、极地南海开发将创造新的海工需求增长点。

新技术加速融合孕育新需求

当前,新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起,全球能源供需版图深刻变革。新一代信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术等不断突破,并与制造技术加速融合。能源变革加速推进,深海、极地资源开发、空间利用、国际治理等成为热点,孕育船舶与海工装备技术发展的新需求。

挑战

国际经济环境不确定性增加

国际环境日趋复杂,新冠肺炎疫情影响广泛深远,受保护主义、技术变革、要素成本变化等多重因素影响,全球产业格局加快调整和重构。发达国家纷纷实施“再工业化”、制造业回流战略,贸易摩擦频繁高发。新兴经济体加快推进工业化进程,我国制造业发展面临着“双向”挤压。

“卡脖子”风险上升

船舶与海洋工程装备领域中日韩三足鼎立、竞争加剧态势明显;欧美掌握研发、设计和关键配套装备核心技术,关键设备依赖进口,受国际政治环境影响,产业链“卡脖子”风险上升,供应链安全问题凸显。

区域同质化竞争加剧,产品更新换代步伐加快,低端产能面临过剩风险

能源低碳转型趋势明显,产品更新换代加快;原材料价格大幅上涨、人民币升值、劳动力成本持上升等因素对企业的盈利和生存能力造成严重威胁。

扫描二维码分享到微信