《2022年海洋装备行业研究报告》 ——青岛市海洋装备产业发展现状分析

蓝海智库

本文来源:蓝海智库《2022年海洋装备行业研究报告》

发展基础

依托良好的海洋经济、科研基础和政策支持,部分领域初步形成产业集聚。

1

经济基础

青岛拥有817公里海岸线,120个海岛,49个海湾,海域面积达12240平方公里;在地理位置上,青岛与日韩隔海相望,拥有条件非常好的天然深水港,与全球177个港口保持通航。同时,青岛拥有现代化的工业基地,海洋产业体系完备,为形成具有国际竞争力的产业集聚中心奠定了基础。

《全国海洋经济发展“十三五”规划》中9个重点海洋产业集群,青岛有7个产业纳入国家布局。2021年,青岛市完成海洋生产总值4684.84亿元,总量居全国沿海同类城市第一位,同比增长17.1%,占GDP比重达30%以上。重点海洋产业实现较大增长,海洋交通运输业增长26%左右,海洋船舶、海洋工程装备制造业增速超过18%,以海洋设备制造、海洋材料制造等为主的海洋相关产业增速达到23%左右。

2

政策基础

青岛提出将“打造引领型现代海洋城市”作为“十四五”期间青岛城市发展的阶段性战略目标。

2021年12月《青岛市“十四五”海洋经济发展规划》:做强海工装备产业基地。面向海洋油气、海底矿产和极地资源领域,瞄准大型、高端、深水、智能方向,打造国内一流的海工产业基地。

2022年1月《青岛市支持海洋经济高质量发展15条政策》鼓励引进高端船舶海工设计机构,支持新建深海油气开发装备、高技术船舶项目等扶持政策,推动船舶海工装备产业高端化发展。

2022年3月《山东省船舶与海洋工程装备产业发展“十四五”规划》。

2022年4月《关于加快打造引领型现代海洋城市助力海洋强国建设的意见》及《三年行动计划》。

3

科研基础

青岛市是国家海洋科技创新城市,拥有约占全国五分之一的涉海科研机构、三分之一的部级以上涉海高端研发平台,涉海两院院士占全国28%,有全国唯一的国家海洋科学试点实验室、国家深海科考基地。

青岛市聚集了国家级、省市级创新平台和技术研究院分部等70余个,形成了完善的产业发展研发支撑体系,对船舶海工技术的应用和推广起到积极推动作用。目前拥有青岛海洋科学与技术试点国家实验室、国家海洋水下设备试验与检测技术国家工程实验室等一批20余家国家级创新平台;同时,拥有省、 市认定企业技术中心及工程研究中心40余家;中船重工(青岛)海洋装备研究院、山东科学院海洋仪器仪表研究所等7家船舶技术研究所分部落户青岛市,形成强大的海洋工程领域学研一体化集群。

4

产业现状

海洋装备产业是青岛市近年来重点打造的工业千亿级产业链。

青岛市共有10万吨级以上船坞8座,其中50万吨船坞1座、30万吨船坞4座、10-15万吨级船坞3座,海洋工程滑道11条,可建造修理50万吨级以下的各类船舶及海洋工程装备等。年造船能力近期450万吨,远期750万载重吨,年海洋工程装备制造能力100万标吨以上。

具备船用钢板加工与配送、大型船舶主机曲轴、大型低速船用柴油发动机、船舶电力推进系统、港口及船用机械等产业链、配套能力,形成了互为龙头、互相配套的集群式发展模式。中船集团在青已布局北船重工、中国船柴、青岛双瑞、中船重工海装院、海西重机17家企业单位。 2021年,引进全球领先的海洋工程解决方案提供商新加坡TUFF海工。2022年,引进潍柴(青岛)海洋装备制造中心项目。

空间布局

初步形成三大各具特色的海洋装备产业集聚区。

海西湾船舶与海洋工程产业基地

海西湾船舶与海洋工程产业基地总投资270亿元,总规划占地8平方公里,是我国规划建设的三大造船基地之一。该基地是中国船舶集团国内重要的制造基地、中石油系统全国唯一、中海油系统全国最大的海工装备基地。目前,基地内集聚了北海造船、中国船舶重工集团柴油机有限公司、海洋石油工程(青岛)有限公司、青岛海西重机有限责任公司等船舶制造与海洋工程企业以及各类配套企业50余家,形成了以造船为龙头、船舶海工配套和技术研发同步发展的船舶海工产业集群。

古镇口军民融合区

古镇口军民融合区落户了中科院海洋大科学中心、哈尔滨工程大学青岛船舶科技园、中国海洋大学海洋科教创新园、中国石油大学(华东)海洋物探与装备国家工程中心等一批海洋创新资源,初步形成了围绕高技术船舶、海洋信息、海工装备、海洋新材料等方向的产业集聚。

古镇口军港,是辽宁号航空母舰的母港。该港口是天然的深水港口,曾经为亚洲第一大军港,青岛港更是北海舰队主港,是中国海军的核潜艇基地。

即墨蓝色硅谷

即墨蓝谷集聚了青岛海洋科学与技术试点国家实验室、国家海洋水下设备试验与检测技术国家工程实验室、中船集团710研究所分所、天津大学青岛海洋工程研究院、罗博飞等一批国家科研创新平台及企业,初步形成海洋观测探测装备产业研发孵化集聚区。

国家深海基地管理中心是国家海洋局直属的部委正司级事业单位,国家深海基地项目占地390亩,征用海域62.7公顷。深海基地项目是继俄、美、法、日之后,世界上第五个深海技术支撑基地,也是“蛟龙”号载人潜水器的母港。

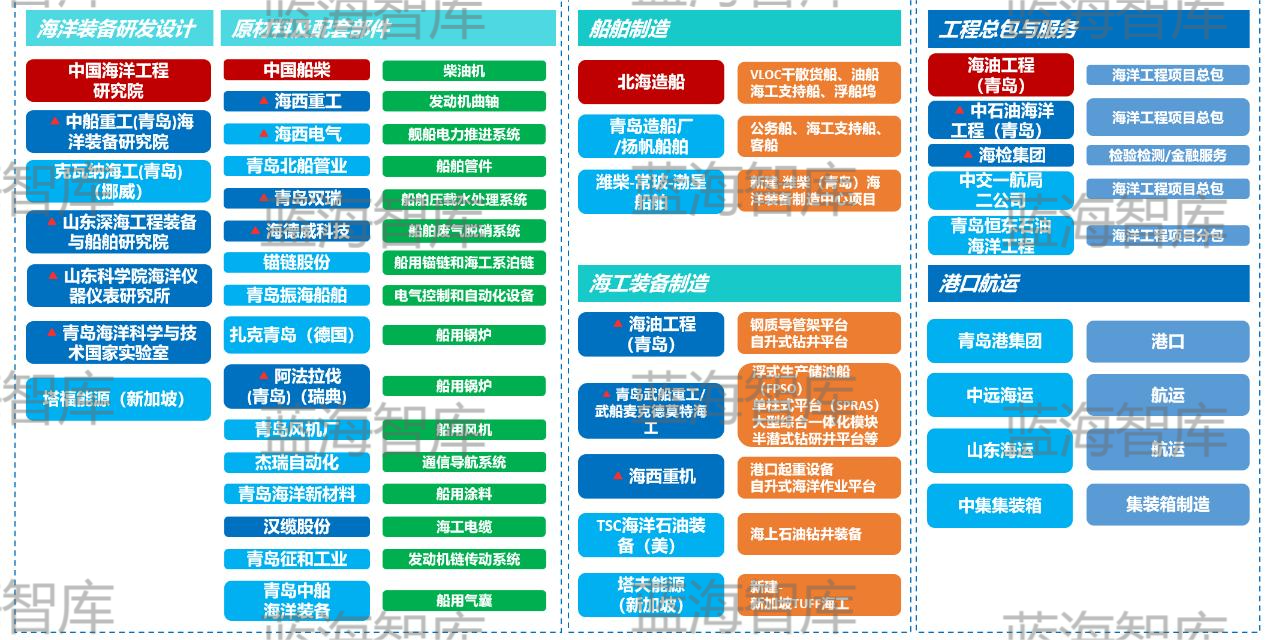

产业链图谱

在船舶海工领域形成龙头企业引领带动,配套体系逐步完善的格局。

“双链主”企业协同发展,部分产品已具备较强竞争优势

2022年4月27日,青岛召开全市实体经济振兴发展动员大会,全面部署开展实体经济振兴发展三年行动,提出聚焦24条重点产业链,对47家首批先进制造业产业链链主企业进行授牌。其中,中国船舶集团北海造船有限公司、海洋石油工程(青岛)有限公司获评海洋装备产业链链主企业,中国船舶重工集团柴油机有限公司获评产业链重点企业。

中国船舶集团北海造船有限公司

北海造船隶属于中国船舶集团,根据中国制造企业协会公布的“2021年中国船舶行业二十强名单”,北海造船位列第11名,是山东省以及青岛市船舶行业的龙头企业,2020年营业收入达52亿元。青岛北海造船具有建造各类民用商船和海洋工程及浮式结构的能力,尤其擅长建造超级油轮、大型散装货船、超大型矿砂船、超级FPSO等海洋工程装备。年造船能力300万载重吨,年修船212艘,生产救生艇500艘,海洋平台4座。

优势/特色产品:VLOC干散货船、VLCC油船;全球首艘10万吨级智慧渔业大型养殖工船;LNG双燃料集装箱船;氨燃料READY船型等。

海洋石油工程(青岛)有限公司

海洋石油工程(青岛)有限公司是中海油集团旗下海洋石油工程股份有限公司的二级子公司,是中国唯一集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修以及液化天然气、炼化工程为一体的大型工程总承包公司,也是亚太地区规模最大、实力最强的海洋油气工程EPCI(设计、采办、建造、安装)总承包之一。青岛公司主要从事钢质导管架平台、自升式钻井平台、FPS0等海上油气田生产设施和陆地模块化工厂的陆地建造等,2020年营业收入达40亿元。

优势/特色产品:3万吨级超大型海洋平台;10万吨级深水半潜式生产储油平台;30万吨级深水FPSO等。

中国船舶重工集团柴油机有限公司

中国船舶重工集团柴油机有限公司,隶属于中国船舶集团,于2017年4月28日在青岛市黄岛区注册设立。公司位于国家级青岛西海岸新区海西湾造修船产业基地,主营业务为船用低速柴油机生产制造及售后服务、柴油机关重配套件及舰船零部件生产制造、能源装备生产制造等等,位于国内同行业领先地位,2020年实现营业收入23亿元。

优势/特色产品:全系列低速柴油机研发制造。

SWOT分析

产业整体竞争力不强,产品附加值低,科技成果转化不足,“高精尖”领域亟需突破。

1

优势

(1)船舶产业已基本形成产业集聚态势

依托中船系在研发设计、总装制造、配套供应等船舶产业链各个环节的有力布局,青岛市船舶产业在西海岸新区海西湾基地已形成总装企业与重点配套企业的依存发展格局。本地企业互通合作机制逐渐畅通。

(2)部分产品已具备较强竞争优势

依托北海造船和海洋石油工程(青岛)公司双龙头,青岛市海洋装备产业在深远海养殖装备、VLOC干散货船、VLCC油船、超大型深水FPSO、LNG双燃料集装箱船等领域已具备国际竞争能力。部分配套产品如船舶压载水管理系统、废气脱硝系统、船用柴油机及发动机曲轴、链传动系统等已具备国内领先水平。

(3)积极发展新兴海洋装备领域

近年来,青岛市在海洋观测/探测仪器装备、深海仪器装备、海水综合利用装备、海洋新能源装备和海洋新材料装备等领域积极布局,推动新兴海洋装备“政产学研金服用”一体化发展。

2

劣势

(1)海洋装备产业整体竞争力不强

青岛市海洋装备产业总体居于国内二线梯队,与长三角、珠三角地区对比差距较为明显。船舶产业龙头北海造船在全国船厂排名不高,对比大连-大船重工、上海-江南造船等尚存在较大差距。海工产业缺乏中游装备制造龙头,尚未形成集聚效应。

(2)产业附加值不高,利润低下

从全球/全国分工来看,青岛市海洋装备产业链多居于利润曲线底端,低端产能过剩,高端产能不足。产业总体附加值低,总装企业毛利润率基本不高于15%。产值贡献主要依赖超大型/大型干散货船等常规船型、FPSO水上设备总装建造,在高利润率的总装设计、关键设备配套等环节的发展依然薄弱。

(3)本地化配套率低,国产化替代任重道远

据蓝海智库了解,青岛市船舶海工本地配套率约10%,海工平台本地配套约6%。在船用钢材、防腐涂料及诸多关键配套设备方面均存在断点现象,核心零部件和关键设备多采用以韩国、日本、德国等国家为主的国际品牌,国内配套供应商主要集中在江苏、大连、上海等地。海工装备配套设备对材料、技术性能、精度、可靠性、寿命及环境适应性等要求十分严格,在产业价值链中占比高达55%,主要包括海洋平台升降系统、动力推进系统、动力定位系统、深海锚泊系统、单点系泊系统、自动化控制系统、水下生产系统等。目前,关键技术多被欧美等国外企业垄断,国内海工装备的本土化配套率非常低,近70%以上需要进口,关键设备配套率不足 5%。

(4)海洋科技成果转化率低,人才结构不合理

青岛市汇聚了国内一流的海洋高校、科研院所及海洋高端人才,海洋科研实力雄厚。但实际上,青岛的海洋科研机构多从事基础性研究,且科技成果本地转化率较低,科技成果交易额仅排在全国第五位。

青岛的海洋科技从业人员中,从事基础性研究和海洋生物研究的占80%左右,而基础研究人员中,海洋工程装备、海洋新能源利用、海洋精密仪器设备等领域的研发人才明显不足。从事应用型研究的人员较少,且更缺乏涉海复合型人才。

3

机遇

(1)全球船舶市场持续复苏态势

当前国际船舶市场新一轮周期性复苏持续推进,市场形势长期向好,为青岛市船舶工业实现更高水平的发展带来了新的历史性机遇。自2021年以来,国际船舶市场迎来了久违的成交量和成交价均大幅提升的繁荣景象。据克拉克森初步统计,2021年全球新造船成交量约1.2亿载重吨,同比增长78%,时隔6年再次突破1亿载重吨;按修正总吨和金额计,成交量和成交额分别为4664万修正总吨和1071亿美元,同比分别增长95%和113%。新造船价格指数达到154点,创出2009年底以来的最高水平,多数细分船型价格较2020年底上涨30%左右。截至2022年2月,中国造船业手持订单量达到9685万载重吨,占全球市场份额的46.9%。

(2)绿色化、智能化发展带来新需求

在全球航运业温室气体减排战略的推动下,新燃料船舶得到市场的极大关注。可以预计,未来一段时间,随着相关排放要求的生效实施和多种新燃料技术解决方案陆续推出,新能源动力船舶在新造船订单中的比重将继续攀升,成为船舶市场新周期的主要需求来源。在国内外碳达峰的压力下,化石能源(天然气除外)开发需求进一步降低,传统海工装备市场将处于较低增长水平,新兴的海上风电、深海养殖、深海采矿、极地南海开发将创造新的海工需求增长点。

(3)新技术加速融合孕育新需求

当前,新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起,全球能源供需版图深刻变革。新一代信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术等不断突破,并与制造技术加速融合。世界各国对深海、极地资源的探索、开发、争夺日趋激烈,全球海事技术发展面临新的机遇和挑战。国际海事组织(IMO)环保法规陆续生效和持续升级,加速海事技术绿色化发展进程;新一代信息技术与制造业先进技术加速融合,推动船舶与海工装备设计、制造、运维服务技术向智能化升级。能源变革加速推进,深海、极地资源开发、空间利用、国际治理等成为热点,孕育船舶与海工装备技术发展的新需求。

4

挑战

(1)国际经济环境不确定性增加

当今国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加,新冠肺炎疫情影响广泛深远,世界经济陷入低迷期,经济全球化遭遇逆流。受保护主义、技术变革、要素成本变化等多重因素影响,全球产业格局加快调整和重构。发达国家纷纷实施“再工业化”、制造业回流战略,贸易摩擦频繁高发。新兴经济体加快推进工业化进程,我国制造业发展面临着“双向”挤压。

(2)“卡脖子”风险上升

船舶与海洋工程装备领域中日韩三足鼎立、竞争加剧态势明显;欧美掌握研发、设计和关键配套装备核心技术,关键设备依赖进口,受国际政治环境影响,产业链“卡脖子”风险上升,供应链安全问题凸显。

(3)区域同质化竞争加剧,产品更新换代步伐加快,低端产能面临过剩风险

能源低碳转型趋势明显,产品更新换代步伐加快;原材料价格大幅上涨、人民币升值、劳动力成本持续上升等因素对企业的盈利和生存能力造成严重威胁。

扫描二维码分享到微信